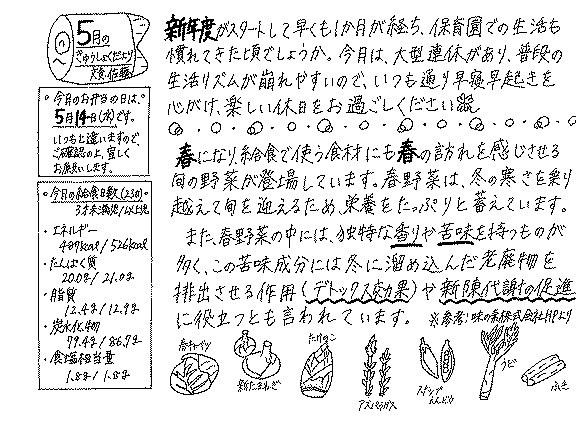

2025年5月の給食だより

◎保育園の給食について

<食育目標>

安全で安心して食べられる食事を通じ、食べる子との意欲を育て、豊かな心と丈夫な体をつくる。

<食事の内容>

・和食中心

・素材に気をつける

・手作りを基本とする

お弁当と一品おかずについて

保育園では、月に一度給食研究日という物があり、お弁当となります。給食についての話し合いや試作等を行います。

行事(遠足)などによっては日程が変更する場合もありますが、その時はお知らせ致します。

お弁当作りについて

・冷凍食品や加工食品は添加物の問題からなるべく控える

・果物はおやつの時に出されますので、お弁当には入れず、その分おかずを増やして下さい。

◎離乳食につきましては、中期食までは保育園で用意致します。お弁当は後期食よりお願い致します。

保育園のお弁当の日に、その中のおかずい一品だけ指定させていただき、「今月の一品おかずは○○○」と給食だよりの方にお知らせしております。目的は指定する事で作った事のない料理を覚えたり、子どもたちも同じおかずに喜んで普段食べられないものも食べられたり。

保育園のレシピなども載せますので、初めて作る人は参考にしてみて下さい。もちろん我が家流でも構いません。

又、分からない事があれば担任又は給食までお声掛け下さい。

社会福祉法人さくらんぼ会

いわき・さくらんぼ保育園

社会福祉法人さくらんぼ会

いわき・さくらんぼ保育園